スタッフブログ

おはようございます。

argonです。

昨日は久々の天文イベント「皆既日食」でしたが、観られたでしょうか?

関東はあいにくの曇り空で、自分は観られなかったです。

そうそうない天文現象ということで、一週間前くには日食グラスを買おうかと検討したのですが、

曇ったらかなり残念な事になると言うことで、結局買いませんでした。

日食繋がりでネタを探すと、日食の英語「Eclipse」の名を冠したプログラムの開発環境があります。

自分もEclipseベースのFlash作成ソフトのFlex Builderの体験版を少しいじった事があります。

日食自体は1年で1回くらい世界のどこかで起こるようで、それを追いかける皆既日食ハンターと呼ばれる人もいるようです。

次に日本で皆既日食が観られるのは2035年9月2日だそうです。

結構先の話ですが是非、次回は肉眼でダイヤモンドリング(金環日食)を観たいなと思います。

日食(wikipedia)

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E9%A3%9F

2009年7月22日皆既日食の情報:国立天文台(日食の情報がまとめらていて、画像もあります)

http://www.nao.ac.jp/phenomena/20090722/index.html

ビクセン日食グラス

http://www.vixen.co.jp/se/solarprotec.htm

エクリプスガイドネット|ECLIPSE GUIDE.NET(日食ハンターで検索するとヒットするサイト)

http://www.eclipseguide.net/

Eclipse (Eclipse 公式サイト)

http://www.eclipse.org/

argonです。

昨日は久々の天文イベント「皆既日食」でしたが、観られたでしょうか?

関東はあいにくの曇り空で、自分は観られなかったです。

そうそうない天文現象ということで、一週間前くには日食グラスを買おうかと検討したのですが、

曇ったらかなり残念な事になると言うことで、結局買いませんでした。

日食繋がりでネタを探すと、日食の英語「Eclipse」の名を冠したプログラムの開発環境があります。

自分もEclipseベースのFlash作成ソフトのFlex Builderの体験版を少しいじった事があります。

日食自体は1年で1回くらい世界のどこかで起こるようで、それを追いかける皆既日食ハンターと呼ばれる人もいるようです。

次に日本で皆既日食が観られるのは2035年9月2日だそうです。

結構先の話ですが是非、次回は肉眼でダイヤモンドリング(金環日食)を観たいなと思います。

日食(wikipedia)

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E9%A3%9F

2009年7月22日皆既日食の情報:国立天文台(日食の情報がまとめらていて、画像もあります)

http://www.nao.ac.jp/phenomena/20090722/index.html

ビクセン日食グラス

http://www.vixen.co.jp/se/solarprotec.htm

エクリプスガイドネット|ECLIPSE GUIDE.NET(日食ハンターで検索するとヒットするサイト)

http://www.eclipseguide.net/

Eclipse (Eclipse 公式サイト)

http://www.eclipse.org/

こんばんはargonです。

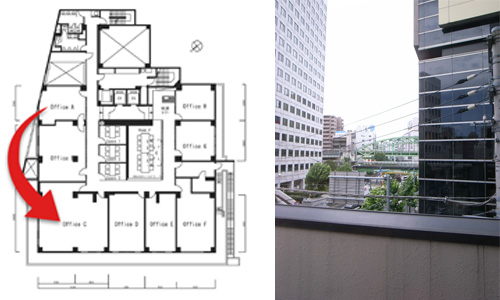

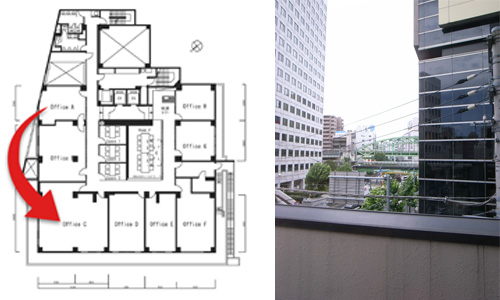

今日はオフィスの移転について書こうと思います。

移転といっても、建物レベルで移動するという事ではなく同じビル内の移転になります。

先週の金曜日に準備をして、今週の月曜日がお引っ越し作業でした。

移転した先の部屋は以前の部屋よりも、だいぶ広くなり快適です。

さらに、お客様とのミーティングなどに使うスペースもできました。

下の画像の右側の窓から見える景色です。タイミングが合えば、2台の電車が交差する様が見えます。

今回の移転は「すごいRYUS」の一環です。

オフィスの環境もこんな感じで整ってきていますし、他の面でも頑張っていきたいと思います

今日はオフィスの移転について書こうと思います。

移転といっても、建物レベルで移動するという事ではなく同じビル内の移転になります。

先週の金曜日に準備をして、今週の月曜日がお引っ越し作業でした。

移転した先の部屋は以前の部屋よりも、だいぶ広くなり快適です。

さらに、お客様とのミーティングなどに使うスペースもできました。

下の画像の右側の窓から見える景色です。タイミングが合えば、2台の電車が交差する様が見えます。

今回の移転は「すごいRYUS」の一環です。

オフィスの環境もこんな感じで整ってきていますし、他の面でも頑張っていきたいと思います

こんにちはargonです。

今回は久しぶりにXOOPSの簡単にできるTipsについて書いてみようと思います。

[内容]

カスタムブロックにTwitterのつぶやきを表示する。

[効用]

日本でも結構、流行はじめたコミュニケーション・サービス「Twitter」

このTwitterのつぶやきをXOOPSのブロックで表現豊かに表示できます。

Twitter (WikiPedia)

http://ja.wikipedia.org/wiki/Twitter

[やり方]

まずTwitterのサイトで表示コードの設定をします。

http://twitter.com/

Twitterにログインします。

http://twitter.com/widgets/which_widget

「Other」を選択して「続く」を押します。

Flashによるゴージャスな表示かHTMLのシンプルな表示かを選択します。

最終イメージが観られるので、分かり易いです。今回はHTMLを選択した場合で進めてみましょう。

http://twitter.com/widgets/html_widget

「Number of updates」はつぶやきの表示数です。「No Title」をチェックすると「Twitter Updates」の文字が非表示になります。こちらの設定も最終画面を観られるので分かり易いです。Flash表示の方もだいたい同様な設定になっています。(Flash表示はサイズがnarrowの設定でも横幅があるのでコードをみて幅のwidth部分を適宜修正する必要があります)

最後に「Get the Code」下のフォームからTwitter表示の為のコードをコピーします。

次にXOOPSの方でカスタムブロックの設定です。

タイプ「htmlタグ」を選択して通常と同じようにカスタムブロックを作成します。通常のパターンですと表示サイドは左右のどちらかのブロックでしょうか。

コンテンツのフォーム部分に先ほどコピーしたコードをペイストします。あとの部分は任意に設定します。必要箇所を全て設定したら「送信」を押して作業完了です。

上のスクリーンショットは自分のTwitterのつぶやきを表示してみたものになります。

以上のように基本的にTwitterのサイトからコードをXOOPSのカスタムブロックにコピペするだけなので作業は簡単です。TwitterユーザでXOOPSを使っている人は試してみると面白いと思います

今回は久しぶりにXOOPSの簡単にできるTipsについて書いてみようと思います。

[内容]

カスタムブロックにTwitterのつぶやきを表示する。

[効用]

日本でも結構、流行はじめたコミュニケーション・サービス「Twitter」

このTwitterのつぶやきをXOOPSのブロックで表現豊かに表示できます。

Twitter (WikiPedia)

http://ja.wikipedia.org/wiki/Twitter

[やり方]

まずTwitterのサイトで表示コードの設定をします。

http://twitter.com/

Twitterにログインします。

http://twitter.com/widgets/which_widget

「Other」を選択して「続く」を押します。

Flashによるゴージャスな表示かHTMLのシンプルな表示かを選択します。

最終イメージが観られるので、分かり易いです。今回はHTMLを選択した場合で進めてみましょう。

http://twitter.com/widgets/html_widget

「Number of updates」はつぶやきの表示数です。「No Title」をチェックすると「Twitter Updates」の文字が非表示になります。こちらの設定も最終画面を観られるので分かり易いです。Flash表示の方もだいたい同様な設定になっています。(Flash表示はサイズがnarrowの設定でも横幅があるのでコードをみて幅のwidth部分を適宜修正する必要があります)

最後に「Get the Code」下のフォームからTwitter表示の為のコードをコピーします。

次にXOOPSの方でカスタムブロックの設定です。

タイプ「htmlタグ」を選択して通常と同じようにカスタムブロックを作成します。通常のパターンですと表示サイドは左右のどちらかのブロックでしょうか。

コンテンツのフォーム部分に先ほどコピーしたコードをペイストします。あとの部分は任意に設定します。必要箇所を全て設定したら「送信」を押して作業完了です。

上のスクリーンショットは自分のTwitterのつぶやきを表示してみたものになります。

以上のように基本的にTwitterのサイトからコードをXOOPSのカスタムブロックにコピペするだけなので作業は簡単です。TwitterユーザでXOOPSを使っている人は試してみると面白いと思います

こんにちは。argonです。

今回は、お勧めの小説「第六大陸」について書いてみようと思います。

第六大陸 1:ハヤカワ・オンライン

結構前にhaltさんと面白い小説などの話をしていて、自分は今回紹介する小川一水著の「第六大陸」をあげていて、先日やっとhaltさんに貸すことになりました。

詳しい感想はまだ聞いていませんがhaltさんは朝の4時まで読んでいたそうです。

今その本はSF好きだと聞いたので、兎本(mik)さんに貸していたりします。

さて内容は簡単にいうと「プロジェクトX」的SF小説です。

ハヤカワ・オンラインより引用

自分はこの手の近未来SFものや宇宙開発ものが作品が結構好きです。

現在の経済が常に発展する、成長し続けるというシステムを維持しようとすると、まず人類の総人口の増加が続く事

その条件として食料生産量の拡大。そして、やがては生存圏の拡大が必要になってくると思います。

生存圏としての宇宙を考えると、技術的課題も多く早々は実現はできないかもしれませんが、数世紀レベルのスパンで考えれば、人類が進めるべき事業だと思うのです。

ちなみに他の近未来が舞台のSF作品としてはこの「第六大陸」のカバーイラストを描いている幸村誠氏の「プラネテス」という漫画がお勧めです。

今回は、お勧めの小説「第六大陸」について書いてみようと思います。

第六大陸 1:ハヤカワ・オンライン

結構前にhaltさんと面白い小説などの話をしていて、自分は今回紹介する小川一水著の「第六大陸」をあげていて、先日やっとhaltさんに貸すことになりました。

詳しい感想はまだ聞いていませんがhaltさんは朝の4時まで読んでいたそうです。

今その本はSF好きだと聞いたので、兎本(mik)さんに貸していたりします。

さて内容は簡単にいうと「プロジェクトX」的SF小説です。

ハヤカワ・オンラインより引用

西暦二〇二五年。極限環境下での建設事業を得意とする御鳥羽総合建設は、巨大

レジャー企業から新たな計画を受注した。工期は十年、予算一千五百億円、そし

て、建設地は月――。機動建設部の青峰は月面の中国基地へ現場調査に赴くが、

そこは想像を絶する苛酷な環境だった。月面開発計画「第六大陸」全二巻着工!

自分はこの手の近未来SFものや宇宙開発ものが作品が結構好きです。

現在の経済が常に発展する、成長し続けるというシステムを維持しようとすると、まず人類の総人口の増加が続く事

その条件として食料生産量の拡大。そして、やがては生存圏の拡大が必要になってくると思います。

生存圏としての宇宙を考えると、技術的課題も多く早々は実現はできないかもしれませんが、数世紀レベルのスパンで考えれば、人類が進めるべき事業だと思うのです。

ちなみに他の近未来が舞台のSF作品としてはこの「第六大陸」のカバーイラストを描いている幸村誠氏の「プラネテス」という漫画がお勧めです。

こんばんは。argonです。

今回はUbuntu体験記はお休みにして最近のIT系のニュースについて書いてみようと思います。

Windows7 発売日決定 10月22日

評判の良くなくVistaに比べ、発売前から評判が良いWindows7の正式発売日が決まりました。

自分は結局、個人のPCでもXPを使い続け、会社のPCも安定性と低移行コストをとってWindowsXPを選択していました。

今回のWindows7は評判も良さそうだし、流石にそろそろWindowsXPを使い続けるのもつらいので自分の家のデスクトップPCは新しく組み直し、OSはWindows7(できれば64bit版)を入れてみようと思っています。

また、早くWindows7を使ってみたい人は、Windows7のサイトからRC版がダウンロードできます。

Windows 7 製品候補版(Release Candidate): ダウンロードの手順

E3 ゲームの発表いろいろ

以前、ゲーム会社に勤めていた事があるので、この時期になるとE3(Electronic Entertainment Expo)は気になってしまします。

SCEは「Wii対抗のAR(拡張現実)対応モーションコントローラー発表」「PSP go発表」そしていろいろゲームのタイトルについての発表もありましたが、ハードウェア的発表は上記の2点でしょうか。

ニュースではないですが、PS3の値下げの発表があるかなと期待していただけに、何も無かった点は残念です。

PS3は本体ハードウェアで儲けがでていない構造とはいえライバルゲーム機より高い値段をこの不景気時代に続行するのはなかなか強気の戦略だと思いました。それとも値下げカードはまだ、とっておこうという事なのでしょうか。

Nintendo、MicroSoftともにゲームのタイトルについてはいろいろ発表されましたが、ハードウェアは新しい色のもの発売されるくらいで目新しいハードウェアの発表は特になかったです。

全体として感じた事は地味にゲームタイトルのダウンロードプラットフォームが拡充されているなという点です。

とくに、今回発表されたPSP goはUMDスロットがないという思い切った仕様ですし、今後ROMで販売する形態とダウンロード販売の比率はどうなって行くか気になります。

Electronic Entertainment Expo

WWDC 新iPhone発表等々

「時期OSのSnow Leopardが2009年9月発売」「iPhoneOS 3.0発表」「iPhone 3G S発表」」等々

自分は最近になって、iPod Touch買ったりMacユーザーになったりしたので非常に気になるWWDCでした。

Macの新OSは特に目新しい機能!というよりはマイナーアップデートという内容みたいですが、アプリケーションのサイズをダイエットしたそうで、新バージョンがリリースされ機能が増えてファイルサイズが増大するという規定路線から外れていて良い方向性だと思います。

iPhoneOS 3.0はかなりの数の修正点があるようで楽しみです。とりあえずコピペができるようになるだけでも大進化です…

これは確実に発売日にアップデートすると思います。

iPhone 3G Sはすごく欲しいのですが、iPod Touchも持ってるしそもそも携帯はDoCoMoもあるしと非常に悩ましいところです。

Worldwide Developers Conference 2009

今回はUbuntu体験記はお休みにして最近のIT系のニュースについて書いてみようと思います。

Windows7 発売日決定 10月22日

評判の良くなくVistaに比べ、発売前から評判が良いWindows7の正式発売日が決まりました。

自分は結局、個人のPCでもXPを使い続け、会社のPCも安定性と低移行コストをとってWindowsXPを選択していました。

今回のWindows7は評判も良さそうだし、流石にそろそろWindowsXPを使い続けるのもつらいので自分の家のデスクトップPCは新しく組み直し、OSはWindows7(できれば64bit版)を入れてみようと思っています。

また、早くWindows7を使ってみたい人は、Windows7のサイトからRC版がダウンロードできます。

Windows 7 製品候補版(Release Candidate): ダウンロードの手順

E3 ゲームの発表いろいろ

以前、ゲーム会社に勤めていた事があるので、この時期になるとE3(Electronic Entertainment Expo)は気になってしまします。

SCEは「Wii対抗のAR(拡張現実)対応モーションコントローラー発表」「PSP go発表」そしていろいろゲームのタイトルについての発表もありましたが、ハードウェア的発表は上記の2点でしょうか。

ニュースではないですが、PS3の値下げの発表があるかなと期待していただけに、何も無かった点は残念です。

PS3は本体ハードウェアで儲けがでていない構造とはいえライバルゲーム機より高い値段をこの不景気時代に続行するのはなかなか強気の戦略だと思いました。それとも値下げカードはまだ、とっておこうという事なのでしょうか。

Nintendo、MicroSoftともにゲームのタイトルについてはいろいろ発表されましたが、ハードウェアは新しい色のもの発売されるくらいで目新しいハードウェアの発表は特になかったです。

全体として感じた事は地味にゲームタイトルのダウンロードプラットフォームが拡充されているなという点です。

とくに、今回発表されたPSP goはUMDスロットがないという思い切った仕様ですし、今後ROMで販売する形態とダウンロード販売の比率はどうなって行くか気になります。

Electronic Entertainment Expo

WWDC 新iPhone発表等々

「時期OSのSnow Leopardが2009年9月発売」「iPhoneOS 3.0発表」「iPhone 3G S発表」」等々

自分は最近になって、iPod Touch買ったりMacユーザーになったりしたので非常に気になるWWDCでした。

Macの新OSは特に目新しい機能!というよりはマイナーアップデートという内容みたいですが、アプリケーションのサイズをダイエットしたそうで、新バージョンがリリースされ機能が増えてファイルサイズが増大するという規定路線から外れていて良い方向性だと思います。

iPhoneOS 3.0はかなりの数の修正点があるようで楽しみです。とりあえずコピペができるようになるだけでも大進化です…

これは確実に発売日にアップデートすると思います。

iPhone 3G Sはすごく欲しいのですが、iPod Touchも持ってるしそもそも携帯はDoCoMoもあるしと非常に悩ましいところです。

Worldwide Developers Conference 2009

こんばんは。argonです。

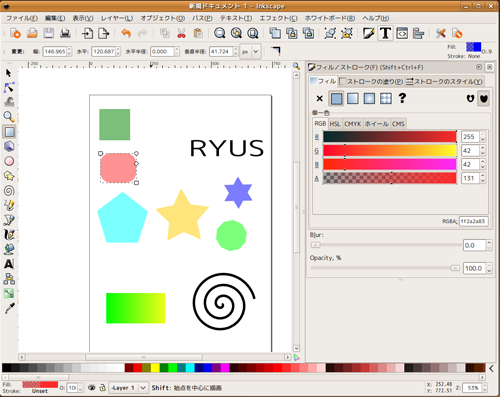

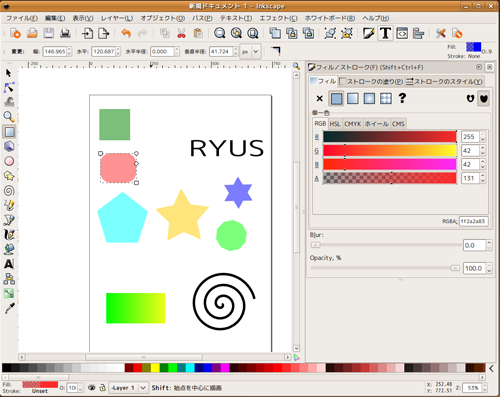

Ubuntu体験記です。今回もベクターグラフィックソフトのInkscapeについて書こうと思います。

自分は普段はこの手のベクターグラフィックソフトは定番のAdobeのIllustratorを使っているのですが

Inkscapeも同じ感覚で使おうとしてしまうのですが、基本的な所はほとんど同じように使えるのですが細かい部分で結構違います。

違うところで中々良いなと思ったところは、四角形を作成すると、ただ四角形なだけでなく、角を丸める事ができる点です。この角丸の量は後からでも調整可能です。

逆にちょっと分かりづらいなと思ったところは。まずレイヤーの表示関係。Illustratorなどと同様にレイヤーの概念があるのですが切り替える場所等のUIの配置が良くない感じです。

それと、面の塗りのグラデーションの設定関係です。細かい設定までできるところは良いのですが、これも調整するUIが結構分かりづらいです。

全体的には、それほど長くは触っていないですが基本的な機能はほぼ網羅していると思います。

UIが分かりづらく思ったのですが、この辺は使い続ければ慣れてくる部分かもしれません。

ですので、慣れればこのInkscapeを使ってロゴの作成やベクトルデータの作成等も問題なく行えると思います。

最後にいまさらですが、Inkscapeは普通にWindows版もあることに気づきました…orz

窓の杜 - Inkscape

Ubuntu体験記です。今回もベクターグラフィックソフトのInkscapeについて書こうと思います。

自分は普段はこの手のベクターグラフィックソフトは定番のAdobeのIllustratorを使っているのですが

Inkscapeも同じ感覚で使おうとしてしまうのですが、基本的な所はほとんど同じように使えるのですが細かい部分で結構違います。

違うところで中々良いなと思ったところは、四角形を作成すると、ただ四角形なだけでなく、角を丸める事ができる点です。この角丸の量は後からでも調整可能です。

逆にちょっと分かりづらいなと思ったところは。まずレイヤーの表示関係。Illustratorなどと同様にレイヤーの概念があるのですが切り替える場所等のUIの配置が良くない感じです。

それと、面の塗りのグラデーションの設定関係です。細かい設定までできるところは良いのですが、これも調整するUIが結構分かりづらいです。

全体的には、それほど長くは触っていないですが基本的な機能はほぼ網羅していると思います。

UIが分かりづらく思ったのですが、この辺は使い続ければ慣れてくる部分かもしれません。

ですので、慣れればこのInkscapeを使ってロゴの作成やベクトルデータの作成等も問題なく行えると思います。

最後にいまさらですが、Inkscapeは普通にWindows版もあることに気づきました…orz

窓の杜 - Inkscape

こんばんは。argonです。

今回のUbuntu体験記はベクターグラフィックソフトのInkscapeを使ってみようと思います。

さて、Inkscapeを使う前に今回から環境が変わりました。

ハードウェアはMac miniでそこにVM ware Fusionをインストール、そしてVM ware上にUbuntu 9.04をインストールしたものが作業環境です。

VM ware Fusionのインストールは問題なく終了。実はこの手の仮想化ソフトを使うのは始めてだったのですが、特に難しい事もなくUbuntu 9.04のインストールもできました。VN wareは使ってみると、思ったよりもに簡単に使うことができました。

Inkscapeですが、Ubuntuを普通にインストールしたでけではInkscapeはインストールされていないので、画面左上の「アプリケーション」というメニューから「追加と削除」を選択すると、インストールできるアプリケーションの一覧が表示されます。

そのウインドウの左ペインからグラフィックを選択すると、グラフィック系のアプリケーションだけ右ペインに表示されますので、そこからInkscapeを選択してインストール開始途中に一回ログイン時に使用するパスワードを聞かれますが、それ以外は特に操作する事もなくインストールは進行します。

インストール作業が終了したので早速、Inkscape起動。

何事もなかったように日本語化されていました。ちょっと感動。

軽く、パスを描いてみたり、丸、四角、五芒星などを描いたりツールを試してみました。

そして、気になっていたファイルのインポート&エクスポート関係をみてみます。

Adobe Illustrator のファイルは9.0以上のバージョンのものならインポートできるようです。他にはPDFやSVGなども対応していました。

エクポートというか保存ファイル形式は基本はSVGのようで、他にIllustrator 8.0形式やeps形式でも保存できるようでした。

普段Illustratorを使っているのですが、Illustratorで出力する時にもバージョンの指定ができるので、Illustratorや他のソフトとの連携などするときも問題ないでしょう。

肝心のグラフィックソフトとしての使い心地などは次回に書きたいと思います。

今回のUbuntu体験記はベクターグラフィックソフトのInkscapeを使ってみようと思います。

さて、Inkscapeを使う前に今回から環境が変わりました。

ハードウェアはMac miniでそこにVM ware Fusionをインストール、そしてVM ware上にUbuntu 9.04をインストールしたものが作業環境です。

VM ware Fusionのインストールは問題なく終了。実はこの手の仮想化ソフトを使うのは始めてだったのですが、特に難しい事もなくUbuntu 9.04のインストールもできました。VN wareは使ってみると、思ったよりもに簡単に使うことができました。

Inkscapeですが、Ubuntuを普通にインストールしたでけではInkscapeはインストールされていないので、画面左上の「アプリケーション」というメニューから「追加と削除」を選択すると、インストールできるアプリケーションの一覧が表示されます。

そのウインドウの左ペインからグラフィックを選択すると、グラフィック系のアプリケーションだけ右ペインに表示されますので、そこからInkscapeを選択してインストール開始途中に一回ログイン時に使用するパスワードを聞かれますが、それ以外は特に操作する事もなくインストールは進行します。

インストール作業が終了したので早速、Inkscape起動。

何事もなかったように日本語化されていました。ちょっと感動。

軽く、パスを描いてみたり、丸、四角、五芒星などを描いたりツールを試してみました。

そして、気になっていたファイルのインポート&エクスポート関係をみてみます。

Adobe Illustrator のファイルは9.0以上のバージョンのものならインポートできるようです。他にはPDFやSVGなども対応していました。

エクポートというか保存ファイル形式は基本はSVGのようで、他にIllustrator 8.0形式やeps形式でも保存できるようでした。

普段Illustratorを使っているのですが、Illustratorで出力する時にもバージョンの指定ができるので、Illustratorや他のソフトとの連携などするときも問題ないでしょう。

肝心のグラフィックソフトとしての使い心地などは次回に書きたいと思います。

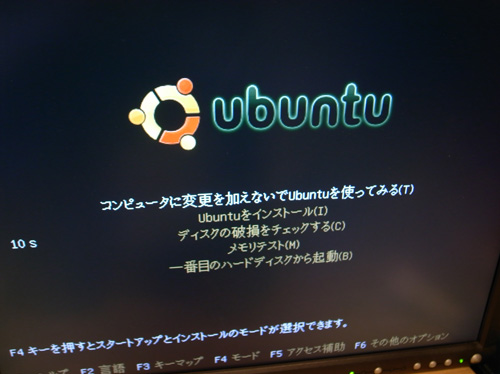

こんばんは。argonです。

「デザイナーのUbuntu体験記」第0回と銘打ちながら一向に続いてなくて申し訳ないのですが

今回やっと、その続きを書こうと思います。

インストールに使ったUbuntuは某書籍の付録のDVD-ROMを使用する予定でしたが、お借りしていたDVDドライブが調子が悪く上手く読み込めなかったため、急遽、別のUSBドライブを探す事に…

そして見つかったのは年代物のUSB1.1のCD-ROMドライブでした。

転送速度は遅いと思いますが、他に選択肢もなくこれを使うことにしました。

そして書籍の付録のUbuntuはDVD-ROMなため読みこめないのでUbuntuのCDを焼くことにします。

インストールイメージはこちらからダウンロードしました。(9.04をインストールしてみました)

http://www.ubuntulinux.jp/products/GetUbuntu

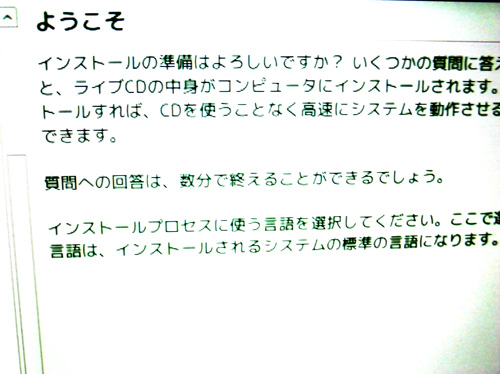

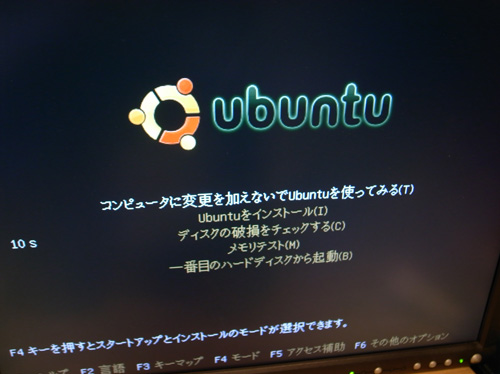

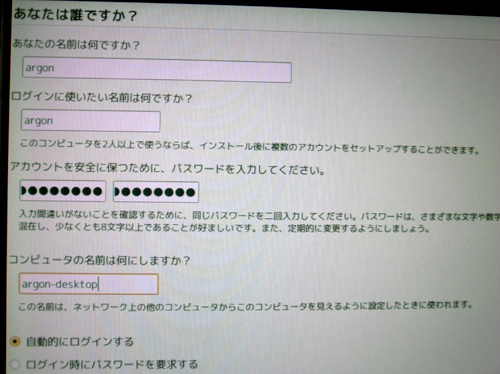

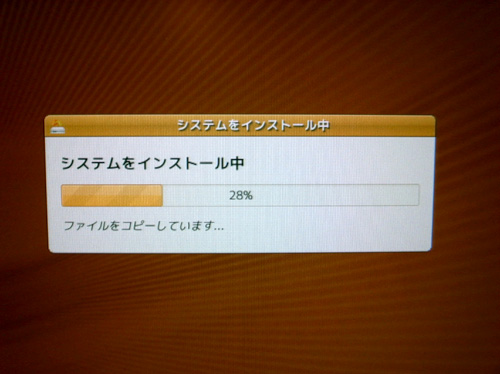

OSのインストール中はスクリーンショットが撮れないのでデジカメで写真を撮りました。

ということで、インストール開始。

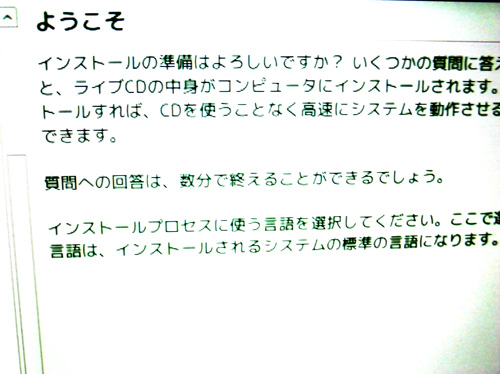

順調にインストールは進みました。

写真では写っていませんがようこそ表示の右側に言語選択が表示されています。

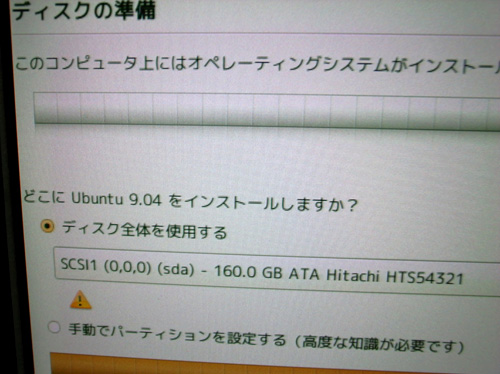

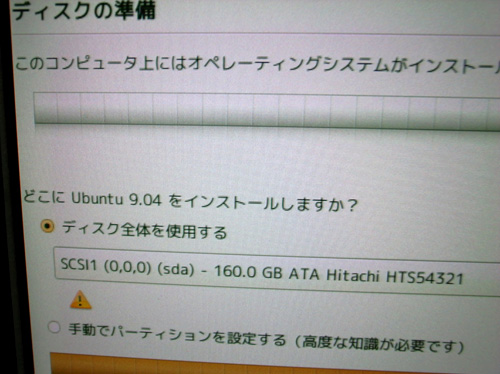

HDD上のインストールする場所の選択。

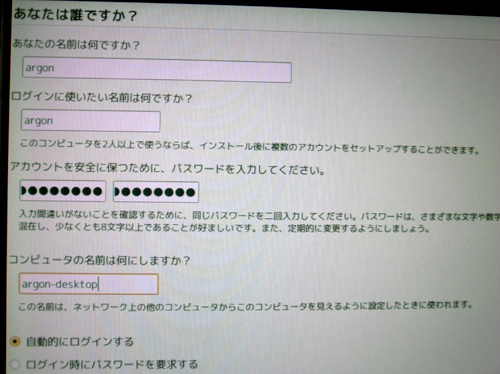

ユーザ設定やPC名の設定。他にもタイムゾーンの設定などしました。内容はほぼ標準的なOSの初期設定といったところです。

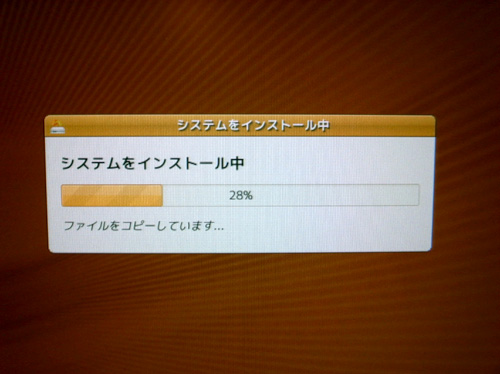

しかし…USB1.1の接続のCD-ROMだとやっぱり遅いです…正確に計っていないですが2-30分くらいこのステップで時間がかかったと思います。

結局インストール自体では何のトラブルもなく、無事終了しました。

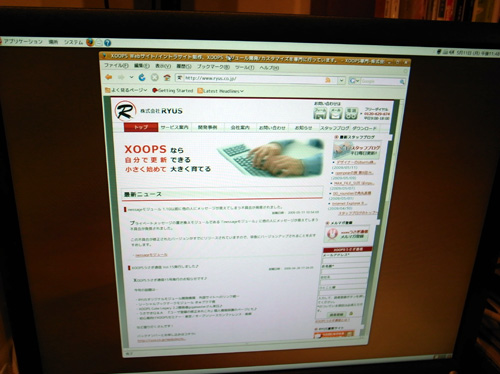

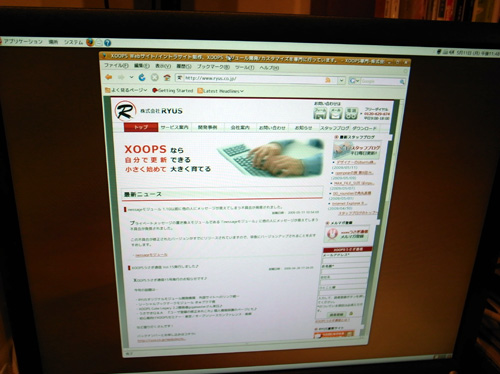

Ubuntuインストール後の再起動して、Firefoxでryus.co.jpを表示してみたところ。

インターネットへの接続は特に設定することなく、LANケーブルを刺せばすぐに繋がりました。

Ubuntuの売りの一つは「簡単、お手軽」というような触れ込みでしたが、ほんとに簡単にインストールできました。次回は中々評判の良いドローソフト「Inkscape」などを使ってみようと思います。

「デザイナーのUbuntu体験記」第0回と銘打ちながら一向に続いてなくて申し訳ないのですが

今回やっと、その続きを書こうと思います。

インストールに使ったUbuntuは某書籍の付録のDVD-ROMを使用する予定でしたが、お借りしていたDVDドライブが調子が悪く上手く読み込めなかったため、急遽、別のUSBドライブを探す事に…

そして見つかったのは年代物のUSB1.1のCD-ROMドライブでした。

転送速度は遅いと思いますが、他に選択肢もなくこれを使うことにしました。

そして書籍の付録のUbuntuはDVD-ROMなため読みこめないのでUbuntuのCDを焼くことにします。

インストールイメージはこちらからダウンロードしました。(9.04をインストールしてみました)

http://www.ubuntulinux.jp/products/GetUbuntu

OSのインストール中はスクリーンショットが撮れないのでデジカメで写真を撮りました。

ということで、インストール開始。

順調にインストールは進みました。

写真では写っていませんがようこそ表示の右側に言語選択が表示されています。

HDD上のインストールする場所の選択。

ユーザ設定やPC名の設定。他にもタイムゾーンの設定などしました。内容はほぼ標準的なOSの初期設定といったところです。

しかし…USB1.1の接続のCD-ROMだとやっぱり遅いです…正確に計っていないですが2-30分くらいこのステップで時間がかかったと思います。

結局インストール自体では何のトラブルもなく、無事終了しました。

Ubuntuインストール後の再起動して、Firefoxでryus.co.jpを表示してみたところ。

インターネットへの接続は特に設定することなく、LANケーブルを刺せばすぐに繋がりました。

Ubuntuの売りの一つは「簡単、お手軽」というような触れ込みでしたが、ほんとに簡単にインストールできました。次回は中々評判の良いドローソフト「Inkscape」などを使ってみようと思います。

こんにちは、argonです。

今回はDropbox+WARPで同期した環境作成という内容を書いてみようと思います。

Dropboxについては自分もつい最近使いはじめたのですが、大変便利ですね。

もっと前から使っていれば良かったと後悔したくらいです

さて、作業としては特に難しい事があるというわけではないのですが、順をおって書いていきますと…

1)Dropbox導入

既に使っている人はOKです。まだの人は下記URLのDropboxのサイトからソフトをダウンロードして、Dropboxのアカウントを作成します。

http://www.getdropbox.com/

2)WARPをダウンロード

以下のサイトからWARPをダウンロードしてきます。

そしてダウンロードしてきたファイルを解凍します。

WARPはApacheやMySQLが動作しますので、既存のパッケージから自分で好きなCMSをインストールすることもできますので、様々なCMSをいれてみたりするのも良いと思います。

http://warp.ws/index.php?action=pages_view_main&page_id=16

3)Dropboxにアップロード

My DropboxにWARPのフォルダをコピーして、ファイルのアップロードします。

さて、このアップロードなのですがWARPはファイル数の数が多いので結構時間がかかります。

(逆にファイルサイズの大きいものでもDropboxの仕組み上、誰かがまったく同じファイルをDropbox上においていればアップロードに時間はほとんどかかりません。例・有名なソフトの体験版など)

これでアップロードが終了すれば完了です。

環境を作るのは結構手間もかかるので、1つ環境を作り、それが同期できれば、なかなか便利だと思います。

今回のWARPはWindows用のソフトなので当然Macでは動作させることはできません、ですが、もしかしたらAdobe AIRで作られたソフトはWindowsでもMacでも使用できるかもしれません。

ちょっと夢が広がりますね

今回はDropbox+WARPで同期した環境作成という内容を書いてみようと思います。

Dropboxについては自分もつい最近使いはじめたのですが、大変便利ですね。

もっと前から使っていれば良かったと後悔したくらいです

さて、作業としては特に難しい事があるというわけではないのですが、順をおって書いていきますと…

1)Dropbox導入

既に使っている人はOKです。まだの人は下記URLのDropboxのサイトからソフトをダウンロードして、Dropboxのアカウントを作成します。

http://www.getdropbox.com/

2)WARPをダウンロード

以下のサイトからWARPをダウンロードしてきます。

そしてダウンロードしてきたファイルを解凍します。

WARPはApacheやMySQLが動作しますので、既存のパッケージから自分で好きなCMSをインストールすることもできますので、様々なCMSをいれてみたりするのも良いと思います。

http://warp.ws/index.php?action=pages_view_main&page_id=16

3)Dropboxにアップロード

My DropboxにWARPのフォルダをコピーして、ファイルのアップロードします。

さて、このアップロードなのですがWARPはファイル数の数が多いので結構時間がかかります。

(逆にファイルサイズの大きいものでもDropboxの仕組み上、誰かがまったく同じファイルをDropbox上においていればアップロードに時間はほとんどかかりません。例・有名なソフトの体験版など)

これでアップロードが終了すれば完了です。

環境を作るのは結構手間もかかるので、1つ環境を作り、それが同期できれば、なかなか便利だと思います。

今回のWARPはWindows用のソフトなので当然Macでは動作させることはできません、ですが、もしかしたらAdobe AIRで作られたソフトはWindowsでもMacでも使用できるかもしれません。

ちょっと夢が広がりますね

こんにちはargonです。

新学期&新年度シーズンという事で電車の遅延が多いですね。

(というか東京は人が多すぎ…首都機能移転など行って人口分散すべきだと思う)

さて、今回はCandycaneというプロジェクトのロゴを作った事について書こうと思います。

haltさんからオープンソースのプロジェクト(初期開発はクローズドで開始のようです)のロゴを作らない?

というお話がありまして、ロゴ作りは好きなので作ってみました。

ロゴ作成の初期段階では、完成イメージを持っているか、要件はどういう点があるかなど、様々だと思うのですが

今回のCandycaneの場合はわりと具体的なイメージがあったので、すんなりと進行しました。

流れとしては、まず手描きでラフを何点か描いて、それを見てもらいながらhaltさんと相談し、そこから一点を作成しました。

ただ、今回は時間があまりなかったので完成版という程つめらなかったので、修正して完成版にしたいと思います。

CandycaneはBTS(バグ管理システム)というジャンルのシステムで、中身の機能としてユーザー管理システム、ガントチャート、カレンダー、wiki、フォーラム、RSS、メール送信機能などCMS(コンテンツマネージメントシステム)的な機能もだいたい網羅してしまうほど多機能なようで、かなり面白そうです。

開発の方は先日合宿を行ったそうです。大変そうですが隔離された環境だと集中して開発できそうです。

合宿に参加された方のブログ

RedmineをCakePHPに移植する「candycane」プロジェクトの開発合宿に参加してきました

http://www.akiyan.com/blog/archives/2009/04/redmine-to-cakephp-candycane-devcamp-report.html

CakePHP開発合宿アルファ版終了!

http://d.hatena.ne.jp/yandod/20090412

新学期&新年度シーズンという事で電車の遅延が多いですね。

(というか東京は人が多すぎ…首都機能移転など行って人口分散すべきだと思う)

さて、今回はCandycaneというプロジェクトのロゴを作った事について書こうと思います。

haltさんからオープンソースのプロジェクト(初期開発はクローズドで開始のようです)のロゴを作らない?

というお話がありまして、ロゴ作りは好きなので作ってみました。

ロゴ作成の初期段階では、完成イメージを持っているか、要件はどういう点があるかなど、様々だと思うのですが

今回のCandycaneの場合はわりと具体的なイメージがあったので、すんなりと進行しました。

流れとしては、まず手描きでラフを何点か描いて、それを見てもらいながらhaltさんと相談し、そこから一点を作成しました。

ただ、今回は時間があまりなかったので完成版という程つめらなかったので、修正して完成版にしたいと思います。

CandycaneはBTS(バグ管理システム)というジャンルのシステムで、中身の機能としてユーザー管理システム、ガントチャート、カレンダー、wiki、フォーラム、RSS、メール送信機能などCMS(コンテンツマネージメントシステム)的な機能もだいたい網羅してしまうほど多機能なようで、かなり面白そうです。

開発の方は先日合宿を行ったそうです。大変そうですが隔離された環境だと集中して開発できそうです。

合宿に参加された方のブログ

RedmineをCakePHPに移植する「candycane」プロジェクトの開発合宿に参加してきました

http://www.akiyan.com/blog/archives/2009/04/redmine-to-cakephp-candycane-devcamp-report.html

CakePHP開発合宿アルファ版終了!

http://d.hatena.ne.jp/yandod/20090412